11月13日(土)、駿河東海道おんぱくのプログラムで、「筆跡から知る、山岡鐵舟の人物像とその字を臨書してみよう」を開催しました。

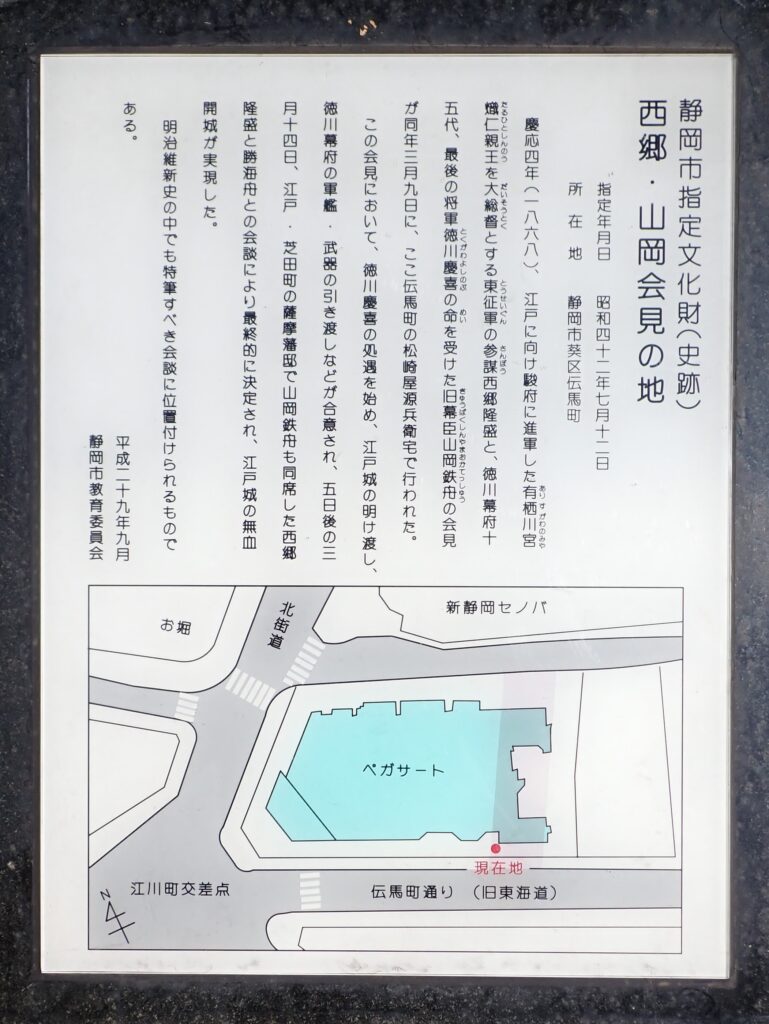

会場は、静岡市御幸町にある複合施設ペガサート内の「静岡市産学交流センター7F・演習室」で行いました。実はこの施設は、百五十三年前に、山岡鐵舟が西郷隆盛と会談した、″駿府談判”が行われたゆかりの地です。

山岡鐵舟は、十五代将軍、徳川慶喜の使者として、駿府の地で、東征軍の西郷隆盛と会見し、江戸無血開城の交渉をまとめた人物である。その後、旧幕府軍陸軍総裁勝海舟と西郷隆盛が会見し、江戸無血開城が成立した。明治維新後は、西郷隆盛からの依頼で、明治天皇の侍従となった。また、剣、禅、書の達人で豪傑として知られている。

筆跡には人物像が顕れる。山岡鐵舟の書は、豪快で迫力があり、優れた墨蹟として名高く人気が高い。が、草書体で書かれたものも多く、なんと書いてあるか読むことは難しい(^^ゞ

しかし、明治十五年、明治政府からの勲功調査を拒み、自身の功績を残さなかった鐵舟に対して、岩倉具視が後世に記録を残す必要があるとして書かせた「慶應戊辰三月駿府大総督府ニ於テ西郷隆盛氏ト談判筆記」(以下、「戊辰談判筆記」)は、楷書で書かれており、現代人でも充分に読むことができる。

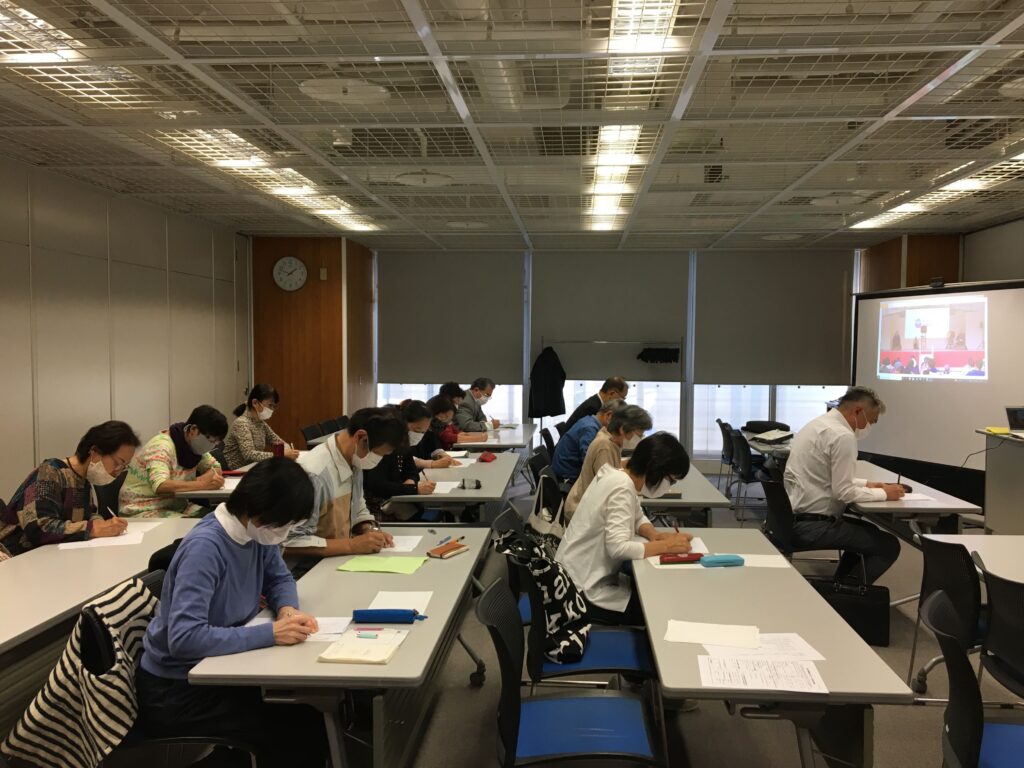

ワークショップでは、その内容の一部をご自身の字と比べ、臨書しました。百聞は一見にしかず、という言葉がありますが、書も百回観るよりも一回書いた方が、その人の心情が伝わってくるものです。

そして、筆跡診断士のいろは君が鐵舟の筆跡特徴を解説しました。その上で、臨書をすると、それぞれの方がご自身と鐵舟の字の違いをより理解することができます。鐵舟が江戸無血開城の偉業を成し遂げられたことも納得できたのではないでしょうか!?

ワークショップ後半は、″駿府談判”のもう一人の主役、西郷隆盛の筆跡を解説しました。そして、二人の筆跡から、″駿府談判”成立を探りました。

(つづく)

コメント