愛知県春日井市は、「書のまち」として知られている。

書道文化の向上、発展のために、さまざまな取り組みがされている。

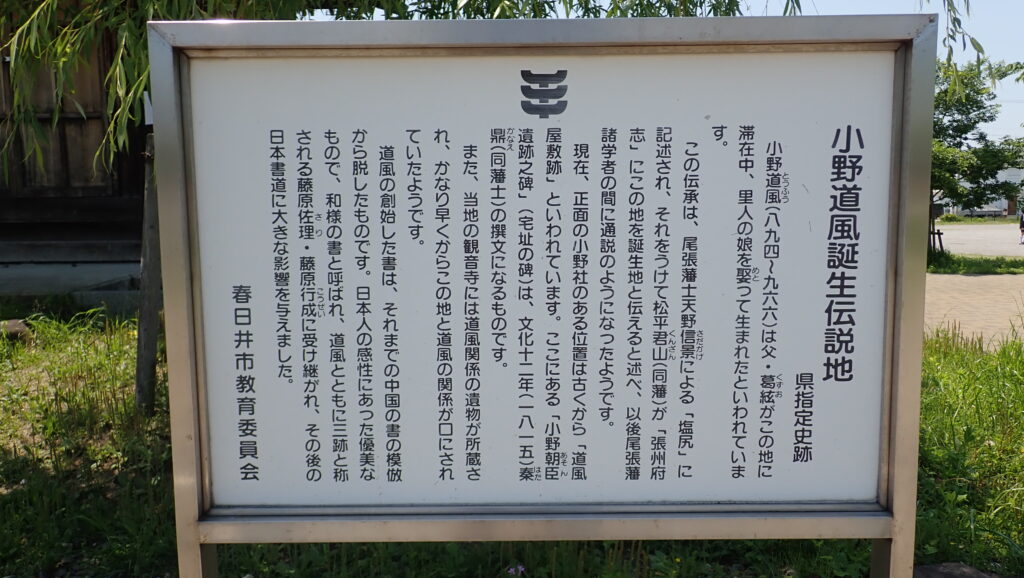

市が書で町おこしを始めたのは、平安時代の能筆家・小野道風の生誕地という言い伝えがあるからだ。市内松河戸町の生誕伝説地には、「小野朝臣遺跡碑」があり、道風公園として整備されている。そのなかに、「春日井市道風記念館」がある。

同館は、小野道風の偉業をたたえ、書道文化の向上発展に貢献するため、昭和56年(1981)に設立された。全国的に数少ない書専門の美術館である。

小野道風は、書の「三跡」として知られている。遣唐使が廃止された平安時代中期の寛平6年(894)に生まれた。それまで中国文化を取り入れていた時代に代わり、国風文化が盛んになる頃である。

書においても、それまでの王羲之らの中国の書に強い影響を受けた書から、日本風の和洋の書が書かれるようになった。道風は、王羲之の影響を受けながら、それをもとに穏やかで美しい日本風の書を書いた。

主な筆跡特徴としては、転折を角型から丸くまろやかにしていることだ。その書は高く評価され、和様の書の創始者といわれている。和様の書は、「三跡」の残りの二人、藤原佐理に受け継がれ、藤原行成によって大成された。

同館は、道風の書と伝えられているものを始め、伝藤原佐理などの古筆から近現代の書作品を数多く所蔵している。常設展では、道風の業績や古筆の複製書などが展示されている。その他、季節ごとの特別展や企画展、館蔵品展があり、書に関する展示が豊富である。訪れた時は、館蔵品展「花を愛でる」と、開館四十周年記念の「私の好きな言葉」展が開催されていた。

書道に関する講座があり、書道に関する膨大な図書があり閲覧もできる。

道風の逸話に、「柳に跳びつく蛙」の話がある。『若い頃、書が上達しないと悩んでいた道風が、柳の枝に跳びつこうとしている蛙をみた。柳の枝になかなか跳びつけなかった蛙が、あきらめずに何度も跳んで、柳の枝に跳びつけるようになった。これを見て、努力を怠らずに書の大家となった。』というものだ。

道風を見習って、書の地道な努力を怠らずに精進したい、と思った。

コメント