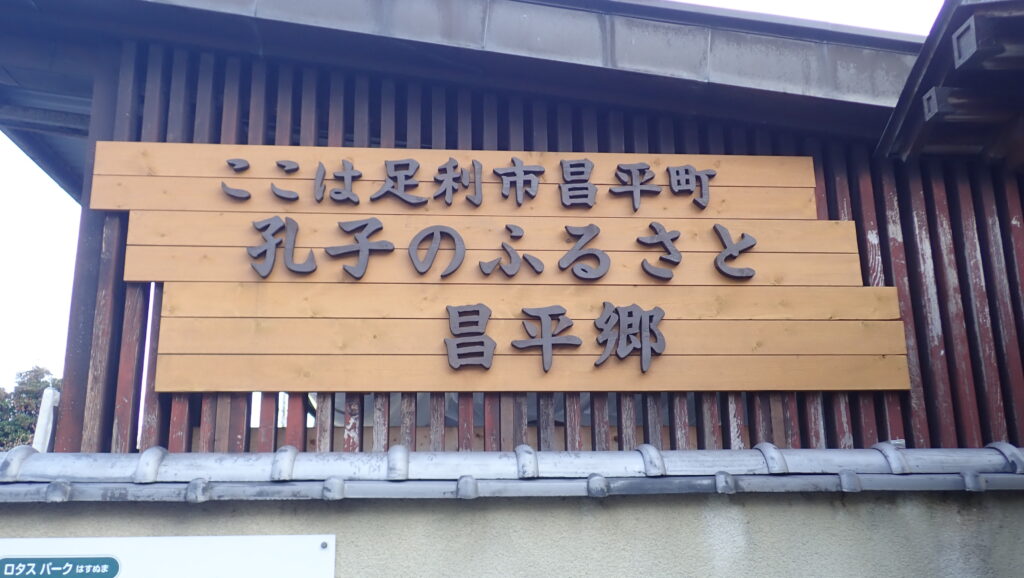

足利市には、足利尊氏像の他にもうひとつ像がある。それは同市昌平町にある孔子像だ。

同町にある日本最古の総合大学といわれる「足利學校」が、孔子の教えに基づく儒学を中心に教えていたからだ。地名は、孔子が生まれた魯国昌平郷(現・中国山東省曲阜県の東南)に由来している。

同校の創建には諸説あるが、歴史上明らかとなっているのは、室町時代に関東管領の上杉憲実が学則や庠主(校長)制度を定め、書籍を寄進した頃からである。その後、主に僧侶や僧侶の名目を借りた武将の子弟などが全国から集まった。

天文18年(1549)には、宣教師フランシスコ・ザビエルにより「日本国中最も大にして最も有名な坂東の大学」として西洋に紹介されている。最盛期には、学徒は三千いたという。

江戸時代末期に役割を終え、明治5年(1872)に廃校になった。それから150年たった今でも、往時の雰囲気を存分に感じることができる。

講義や学習が行われた方丈、庫裡などは復原されたものだが、學校門や杏壇門、孔子廟は、寛文8年(1668)、江戸幕府四代将軍・徳川家綱の頃に造営されたものだ。その他、貴重な書物を遺跡図書館で拝観できる。

足利のシンボルとして大切に保全され、歴史ある景観が残っている。

-1024x768.jpg)

平成27年(2015)には、「近世日本の教育遺産群」として、水戸「旧弘道館」、備前「旧閑谷學校」、日田「咸宜園」とともに日本遺産に認定された。

展示物を見学し、江戸時代までの教育は儒学、漢学が中心であったことがよくわかる。その学習方法は、自学自習が中心で、論語など漢籍の素読と書写であった。

現代では儒学、漢学はほとんど学ばない。しかし学習方法の根本は同じであるはずだ。素読と書写により身体に入り自分のものとなる。

私も、「論語」の素読と書写をやってみよう!

コメント